Die „Offene Methode der Koordinierung“ als Chance für Innovation und Fortschritt

von Dr. Stefan Wurster, Universität Heidelberg Die „Offene Methode der Koordinierung“ (OMC) stellt auf europäischer Ebene ein einzigartiges Instrument dar, um einen intensiven Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) auszulösen. Es zwingt jeden von ihnen, Best-Practice-Lösungen schneller zu identifizieren und in praktische Politik umzusetzen. So kann Europa innovativer und wettbewerbsfähiger werden. Damit diese Form des Benchmarking effektiv ist, bedarf es allerdings klarer Ziele sowie einer breiten öffentlichen Aufmerksamkeit. Das lässt sich aus dem Scheitern der Lissabon-Strategie der EU lernen.

Die „Offene Methode der Koordinierung“ (OMC) stellt auf europäischer Ebene ein einzigartiges Instrument dar, um einen intensiven Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) auszulösen. Es zwingt jeden von ihnen, Best-Practice-Lösungen schneller zu identifizieren und in praktische Politik umzusetzen. So kann Europa innovativer und wettbewerbsfähiger werden. Damit diese Form des Benchmarking effektiv ist, bedarf es allerdings klarer Ziele sowie einer breiten öffentlichen Aufmerksamkeit. Das lässt sich aus dem Scheitern der Lissabon-Strategie der EU lernen.

Ohne Zweifel befindet sich die EU momentan in einer schweren, vielleicht sogar existenziellen Krise. Neben den unzureichenden Anstrengungen einzelner Mitgliedstaaten ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, wird die überbordende, oftmals in Detailregulierungen verliebte Brüsseler Bürokratie als ein Hemmschuh für mehr  Fortschritt und Wachstum in Europa angesehen. Dabei mangelt es keineswegs an ehrgeizigen, EU-weiten Zielvorgaben, wie sie unter anderem in der Lissabon-Strategie festgelegt wurden. Echte Fortschritte konnten bis zum Erreichen des Zieljahres 2010 aber nur sehr vereinzelt erzielt werden. Mit der „Europa 2020“-Strategie hat sich die EU mittlerweile neue Ziele gesetzt.

Fortschritt und Wachstum in Europa angesehen. Dabei mangelt es keineswegs an ehrgeizigen, EU-weiten Zielvorgaben, wie sie unter anderem in der Lissabon-Strategie festgelegt wurden. Echte Fortschritte konnten bis zum Erreichen des Zieljahres 2010 aber nur sehr vereinzelt erzielt werden. Mit der „Europa 2020“-Strategie hat sich die EU mittlerweile neue Ziele gesetzt.

Die OMC als möglicher Schlüssel zu mehr Wettbewerb?

Dabei setzt die EU für die Problemlösung verstärkt Steuerungsinstrumente ein, die auf den gezielten Leistungswettbewerb zwischen den einzelnen Nationalstaaten abzielen. So stellt die EU, im Rahmen der OMC, ein auf regelmäßige Berichts-pflichten gestütztes Benchmarkingsystem bereit. Es soll die Nationalstaaten dabei unterstützen, die vom Europäischen Rat verabschiedeten Strategieziele möglichst effizient zu erreichen. Die Mitgliedstaaten werden dazu aufgefordert, regelmäßig über ihre Politiken Bericht zu erstatten, wobei die Europäische Kommission Indikatoren entwickelt, um den Gesamtfortschritt und den Beitrag der einzelnen Staaten zu messen und zu überwachen. Regelmäßiges und transparentes Monitoring bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ihre Anstrengungen zu vergleichen, Best-Practices-Erfahrungen auszutauschen und so

stellt die EU, im Rahmen der OMC, ein auf regelmäßige Berichts-pflichten gestütztes Benchmarkingsystem bereit. Es soll die Nationalstaaten dabei unterstützen, die vom Europäischen Rat verabschiedeten Strategieziele möglichst effizient zu erreichen. Die Mitgliedstaaten werden dazu aufgefordert, regelmäßig über ihre Politiken Bericht zu erstatten, wobei die Europäische Kommission Indikatoren entwickelt, um den Gesamtfortschritt und den Beitrag der einzelnen Staaten zu messen und zu überwachen. Regelmäßiges und transparentes Monitoring bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ihre Anstrengungen zu vergleichen, Best-Practices-Erfahrungen auszutauschen und so  voneinander zu lernen. Während die Zielvorgaben für die einzelnen Nationalstaaten im Vorfeld klar festgelegt werden, bleibt ihnen bei der Wahl der Maßnahmen zur Zielerreichung freie Hand. Die Europäische Kommission spricht auf Grundlage der Leistungsvergleiche lediglich unverbindliche Empfehlungen aus, die auf die einzelnen Mitgliedstaaten zugeschnitten sind. So entsteht ein dynamisch-effizientes Anreizsystem, das nur geringe Durchführungs- und Bürokratiekosten verursacht.

voneinander zu lernen. Während die Zielvorgaben für die einzelnen Nationalstaaten im Vorfeld klar festgelegt werden, bleibt ihnen bei der Wahl der Maßnahmen zur Zielerreichung freie Hand. Die Europäische Kommission spricht auf Grundlage der Leistungsvergleiche lediglich unverbindliche Empfehlungen aus, die auf die einzelnen Mitgliedstaaten zugeschnitten sind. So entsteht ein dynamisch-effizientes Anreizsystem, das nur geringe Durchführungs- und Bürokratiekosten verursacht.

Das Prinzip „naming, blaming and shaming“

Da ein Versagen einzelner Staaten von der Europäischen Kommission nicht unmittelbar sanktioniert werden kann (soft law), kommt dem Mechanismus des „naming, blaming and shaming“ für die Durchschlagskraft des Instruments eine entscheidende Bedeutung zu. Nur wenn die Staaten damit rechnen müssen, dass ein schlechtes Abschneiden nicht nur von den anderen Staaten, sondern auch der breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird, werden sie versuchen, ein so peinliches Ergebnis tunlichst zu vermeiden. Handlungsdruck entsteht dabei nicht nur durch einen Soll-Ist-Vergleich mit dem angestrebten Ziel, sondern auch durch den Leistungswettbewerb mit anderen Staaten. Erfolgreichen nationalen Regierungen bietet sich so eine Bühne zur eigenen Profilierung.

Benchmarking kann tatsächlich zu Politikwandel führen

Dass internationales Benchmarking zu einem echten Politikwandel führen kann, lässt sich unter anderem anhand des PISA-Schocks in Deutschland eindrücklich nachweisen. Das schlechte Abschneiden deutscher Schüler im ersten „Programme for International Student Assessment“ (PISA) 2001 stieß eine breite öffentliche Debatte über die lange ausgeblendeten Defizite im Bildungssystem an. In der Folge kam ein Reform- und Lernprozess in Gang – wobei erfolgreiche PISA-Länder wie Finnland oder Südkorea als Blaupause genommen wurden -, der heute erste Früchte zu tragen beginnt.

Was ging bei der Lissabon-Strategie schief?

Betrachtet man nun aber die Bilanz der europäischen Lissabon-Strategie, in deren Rahmen die OMC erstmals systematisch angewendet wurde, dann zeigt sich trotz vereinzelter Erfolge (so wurden zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2010 immerhin 18 Millionen neue Arbeitsplätze in Europa geschaffen), dass grundlegende Ziele nicht erreicht werden konnten. Dieses unzulängliche Ergebnis, mit großen Unterschieden zwischen den EU-Ländern hinsichtlich Tempo und Intensität der eingeleiteten Reformen, lässt sich dabei auf drei grundlegende Defizite zurückführen. Diese müssen beseitigt werden, soll der Strategie „Europa 2020“ nicht dasselbe Schicksal wiederfahren.

Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, Öffentlichkeit

Neben der „Peer Review“ durch die Mitgliedstaaten ist öffentliche Aufmerksamkeit von entscheidender Bedeutung. Nur wenn Vorreiter und Nachzügler in regelmäßigen Abständen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden, kann „blaming and shaming“ wirklich funktionieren. Hier lag das Kernproblem der Lissabon-Strategie. Weder wurde in den nationalen Massenmedien regelmäßig über die Fortschritte im EU-Vergleich berichtet, noch gelang es auf europäischer Ebene ein geeignetes Forum zu etablieren, das eine solche Öffentlichkeit hätte erzeugen können. Während über andere europäische Rangvergleiche, und seien es die Gesangsdarbietungen beim Eurovision Song Contest, intensiv und kontrovers berichtet wurde, gelang dies für die so wichtigen Fragen nach dem ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorankommen der EU-Staaten nur sehr bedingt. Der Handlungsdruck für die Regierung eines schwach abschneidenden Landes blieb deswegen zu gering.

wirklich funktionieren. Hier lag das Kernproblem der Lissabon-Strategie. Weder wurde in den nationalen Massenmedien regelmäßig über die Fortschritte im EU-Vergleich berichtet, noch gelang es auf europäischer Ebene ein geeignetes Forum zu etablieren, das eine solche Öffentlichkeit hätte erzeugen können. Während über andere europäische Rangvergleiche, und seien es die Gesangsdarbietungen beim Eurovision Song Contest, intensiv und kontrovers berichtet wurde, gelang dies für die so wichtigen Fragen nach dem ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorankommen der EU-Staaten nur sehr bedingt. Der Handlungsdruck für die Regierung eines schwach abschneidenden Landes blieb deswegen zu gering.

Weniger ist mehr

Neben der wenig transparenten Ergebnisaufbereitung scheiterte „Lissabon“ auch an einer

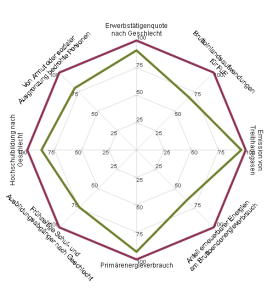

Rote Linie: Zielwert 2020;

Grüne Linie: Istwert EU27 2011.

Quelle: epp.eurostat.ec.europa.eu

überfrachteten Agenda kaum mehr überschaubarer Einzelziele. Die mangelhafte Koordinierung von widersprüchlichen Prioritäten verkomplizierte die Aufgabe zusätzlich. Wenige, dafür klar quantifizierbare Zielvorgaben (sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene) sind jedoch der Schlüssel, um die Wirksamkeit eines Benchmarkings sicherzustellen. „Europa 2020“ hat den europäischen Zielkanon auf immerhin acht Kernindikatoren verschlankt. So lässt sich der Zielerreichungsgrad von jedermann auf einen Blick erfassen (siehe Grafik links), und die Profile von Stärken und Schwächen werden einfach ersichtlich. Daneben muss allerdings auch bedacht werden, dass ein Leistungsvergleich zwischen Ländern nur dann sinnvoll ist, wenn er deren jeweilige Ausgangsbedingungen fair berücksichtigt. Ist dies nicht der Fall, wird der Wettbewerb verzerrt, und das (Anreiz-)Instrument läuft insgesamt ins Leere (siehe zu den aktuellen Vorgaben der „Europa 2020“-Strategie für einzelne Länder ).

Ganz oben ansiedeln

Wirklich wirksam werden kann Benchmarking zwischen den EU-Staaten schließlich auch erst dann, wenn die Bewertung auf höchster politischer Ebene angesiedelt wird. Neben der Zielfestlegung durch den Europäischen Rat kommt der EU-Kommission dabei eine zentrale Bedeutung zu. Durch den Vertag von Lissabon stehen ihr seit 2009 erweiterte Koordinierungs- und Kontrollmöglichkeiten (Empfehlungen, politische Warnungen bis hin zu Sanktionen, die dann aber über die eigentliche OMC-Methode hinausgreifen) zur Verfügung, um den Reformdruck auf Nachzügler zusätzlich anzuheizen.

Erfolg ist möglich, Geduld vorausgesetzt

Es gilt, diese neuen Möglichkeiten im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ konsequent zu nutzen. Dazu gehört, den Wettbewerbsprozess zwischen den Staaten trotz überlagernder Themen auf der öffentlichen Agenda zu halten. Denkbare Formate dafür wären Anreize für die Vorreiter in Form von Auszeichnungen oder Preisen sowie blaue Briefe der EU-Kommission an die Nachzüglerstaaten. Wenn das gelingt, kann die OMC einen wichtigen Beitrag zur mittelfristigen Weiterentwicklung der EU hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und Innovation leisten (zum vertieften Weiterlesen).